本文是中國科學院地理科學與資源研究所副研究員,國內最早關注食物教育的專家之一劉曉潔博士在2021良食峰會“食物教育”分論壇上的演講摘要,她從理論研究到實踐探索,從戰略思考到路徑解析,不同角度出發,分享了中國食物教育的發展和未來。

中國的食物營養經歷了從貧困到溫飽,到開始關注營養健康,再到可持續發展,不同的階段面臨著不同問題,也有不同的政策導向。

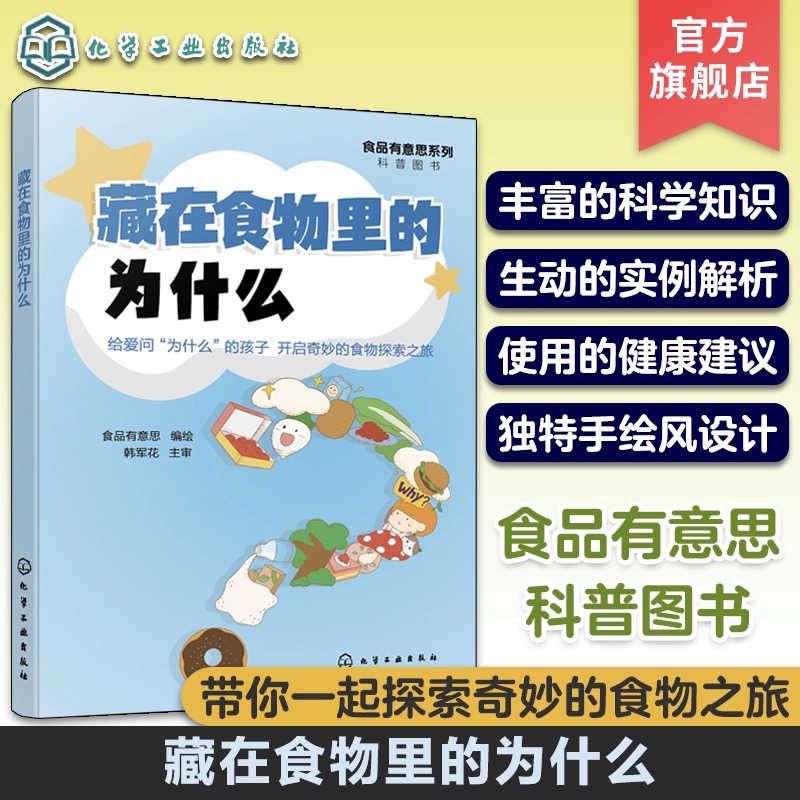

我國現代食育主要表現為四個特征:第一,科學性。食育涉及多學科的知識和技能,以營養學、農學、地理學、教育學、社會學等多學科為支撐。第二,系統性。食育涉及知識、技能、文化、觀念等多個方面,工作范疇涉及教育、宣傳、財政等多部門,是一項需要政府、學校、企業等多主體協同推進的系統工程。第三,動態性。食育相關知識和理念不斷更新,需要處理好傳統與現代、傳承與發展的關系。第四,差異性。不同區域、不同民族、不同年齡存在較大的差異性,需要充分考慮其特點,因材施教。

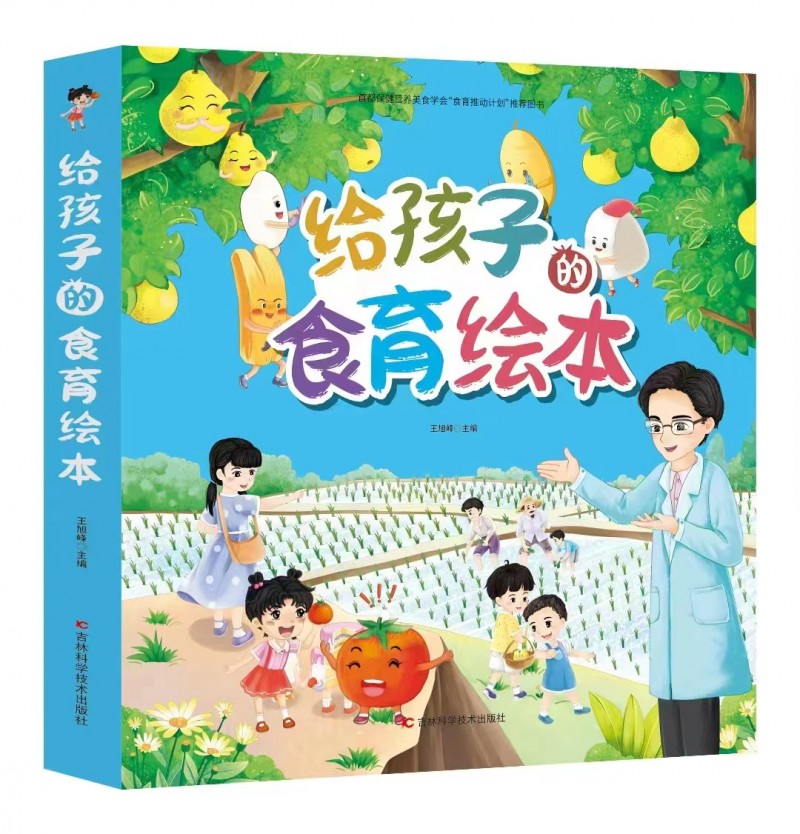

例如,學校開展的食育實操課程——教孩子做一道家鄉菜。這堂課不是簡單地教一道菜,菜品只是一個載體,而是一個融和了飲食文化教育、綠色健康生活方式養成、烹飪技能培養的完整體系。更為重要的是,通過參與勞動和體驗,讓孩子們與食物之間建立情感聯系,珍惜食物、熱愛大自然,感恩食物的饋贈者。課程實施內容既包括甄選食材、烹飪的技能、家鄉菜背后的文化等,又包括營養健康、環保、安全操作等知識,是一個系統的知識體系,需要老師具備一定的專業背景,確保整個講授過程的科學性。同時,需要結合最新的營養膳食指南,講授減鹽、減油、減糖的意義,新冠肺炎疫情影響下增強保護野生動物的意識和行動,這個過程充分體現了與時俱進的動態性特征。而食物教育面對的對象,我們的行為,也是非常復雜的關系。其中,我們甄選了十個主要關系,可以從主體、空間、時間和行動四個維度去理解。比如在空間層面,有家庭和學校,未來要特別注重家庭和學校的聯動。既要食物教育進校園,希望孩子能影響家長,小手拉大手。也要對家長進行相應的教育,反過來大手拉小手,實現一種互動。在第四個維度,有開放與規范。食物教育的知識體系,是一個很豐富的,也是開放式的,既包括吸納國際上的先進經驗,也要接受不同學科的知識,來豐富我們的食物教育體系。同時未來也需要更加的規范,更加標準化的狀態。

過去,我們在食物教育的實踐中做了一些探索可以與大家分享,也希望后續有更多的朋友們可以關注貧困地區的兒童。

2019年10月-11月期間,我們在內蒙古自治區的庫倫旗開展食物教育的探索性工作,這是一個國家級貧困縣。

其中,我們選了三個幼兒園和兩個學校,共有十位志愿者,加上大團隊的十幾個學生,共同組成一個團隊,開展了調研。調研對象包含2919個孩子,從身高體重,基本知識等方面做了一個問卷調查,發現幾個特點:

內蒙古庫倫旗 食育調研結果孩子們的營養知識比較缺乏;

對本地本民族的一些文化和習俗了解的不夠,挑食和偏食現象比較嚴重;

國家扶貧政策對孩子的生活各方面有很大改善,超重肥胖與營養不良情況共存,和城市情況基本差不多,也不容忽視。

2019年起,我們開展了推進對國家級貧困縣庫倫旗食育扶貧的工作。這一項目由中科院地理科學與資源研究所牽頭,中科院科技促進發展局組織,聯合中科院上海營養與健康研究所、中國教育科學研究院、內蒙古庫倫旗教體局等聯合參與。

我們提出了食物教育扶貧的概念:以食物為載體,向貧困地區居民傳播營養健康知識、推廣科學飲食理念和方式,幫助貧困地區人口樹立科學、文明的飲食觀念,引導健康飲食習慣的養成。這一概念獲得了院里領導的充分肯定,在科學院扶貧基金的支持下,也對我們的工作起到了很好的支持。我們的食育扶貧方法論是,從幾方面與鄉村振興進行全面銜接。既希望改善提高營養健康的素養,也希望提高他們的生活質量,真正實現精準扶貧多元化,促進人、產業、文化、社區、區域的全面可持續發展。

2021年,我們牽頭組織,帶北京的營養師專家董老師到庫倫旗給孩子們上一堂示范課,也讓老師們來觀摩。這也是老師們給我們團隊反過來上了一堂觀摩課,他們帶著孩子們給我們展示本地的傳統飲食文化,整個氣氛非常好。這一案例,也出現在了良食基金的宣傳片里,希望大家之后能更多關注貧困地區的孩子們。

在過去的研究中,我們也圍繞著食育發展做了戰略性思考,未來我們還面臨著很多問題和挑戰,當然也有一些機遇和優勢。

最后,我們認為,食育的長效機制,一定是多主體的聯合,需要學校、企業、NGO、公眾等聯合起來,積極參與探索,學習國際經驗,我們研究團隊可以為整個食育的發展做支撐。

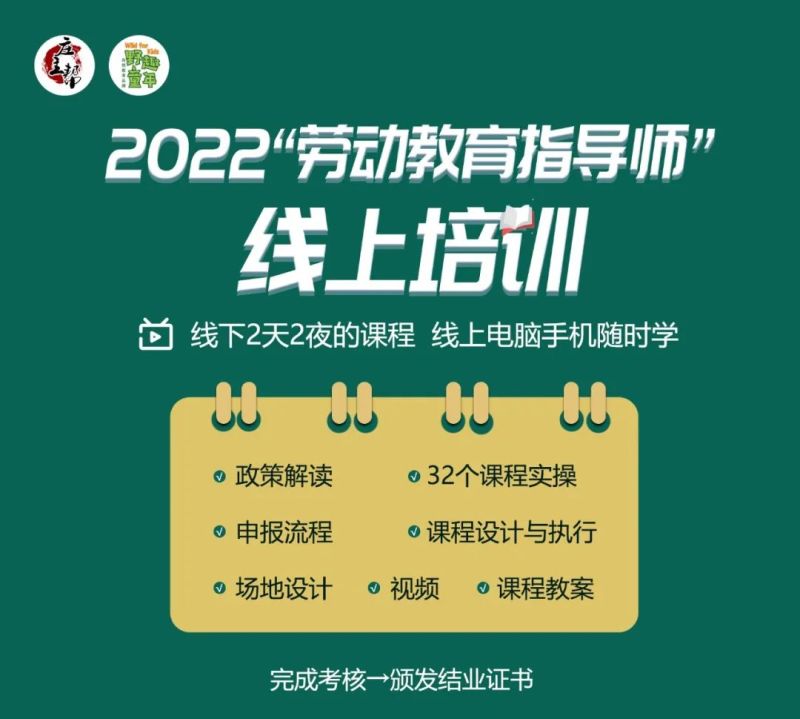

另外,食育的可持續發展,也一定是自上而下和自下而上相結合的模式。期待更多政策的支持,也希望能夠走進校園,和勞動教育美育相融合,試點探索,示范先行,給我們提供一些有益經驗。

中國的食物營養經歷了從貧困到溫飽,到開始關注營養健康,再到可持續發展,不同的階段面臨著不同問題,也有不同的政策導向。

我國現代食育主要表現為四個特征:第一,科學性。食育涉及多學科的知識和技能,以營養學、農學、地理學、教育學、社會學等多學科為支撐。第二,系統性。食育涉及知識、技能、文化、觀念等多個方面,工作范疇涉及教育、宣傳、財政等多部門,是一項需要政府、學校、企業等多主體協同推進的系統工程。第三,動態性。食育相關知識和理念不斷更新,需要處理好傳統與現代、傳承與發展的關系。第四,差異性。不同區域、不同民族、不同年齡存在較大的差異性,需要充分考慮其特點,因材施教。

例如,學校開展的食育實操課程——教孩子做一道家鄉菜。這堂課不是簡單地教一道菜,菜品只是一個載體,而是一個融和了飲食文化教育、綠色健康生活方式養成、烹飪技能培養的完整體系。更為重要的是,通過參與勞動和體驗,讓孩子們與食物之間建立情感聯系,珍惜食物、熱愛大自然,感恩食物的饋贈者。課程實施內容既包括甄選食材、烹飪的技能、家鄉菜背后的文化等,又包括營養健康、環保、安全操作等知識,是一個系統的知識體系,需要老師具備一定的專業背景,確保整個講授過程的科學性。同時,需要結合最新的營養膳食指南,講授減鹽、減油、減糖的意義,新冠肺炎疫情影響下增強保護野生動物的意識和行動,這個過程充分體現了與時俱進的動態性特征。而食物教育面對的對象,我們的行為,也是非常復雜的關系。其中,我們甄選了十個主要關系,可以從主體、空間、時間和行動四個維度去理解。比如在空間層面,有家庭和學校,未來要特別注重家庭和學校的聯動。既要食物教育進校園,希望孩子能影響家長,小手拉大手。也要對家長進行相應的教育,反過來大手拉小手,實現一種互動。在第四個維度,有開放與規范。食物教育的知識體系,是一個很豐富的,也是開放式的,既包括吸納國際上的先進經驗,也要接受不同學科的知識,來豐富我們的食物教育體系。同時未來也需要更加的規范,更加標準化的狀態。

過去,我們在食物教育的實踐中做了一些探索可以與大家分享,也希望后續有更多的朋友們可以關注貧困地區的兒童。

2019年10月-11月期間,我們在內蒙古自治區的庫倫旗開展食物教育的探索性工作,這是一個國家級貧困縣。

其中,我們選了三個幼兒園和兩個學校,共有十位志愿者,加上大團隊的十幾個學生,共同組成一個團隊,開展了調研。調研對象包含2919個孩子,從身高體重,基本知識等方面做了一個問卷調查,發現幾個特點:

內蒙古庫倫旗 食育調研結果孩子們的營養知識比較缺乏;

對本地本民族的一些文化和習俗了解的不夠,挑食和偏食現象比較嚴重;

國家扶貧政策對孩子的生活各方面有很大改善,超重肥胖與營養不良情況共存,和城市情況基本差不多,也不容忽視。

2019年起,我們開展了推進對國家級貧困縣庫倫旗食育扶貧的工作。這一項目由中科院地理科學與資源研究所牽頭,中科院科技促進發展局組織,聯合中科院上海營養與健康研究所、中國教育科學研究院、內蒙古庫倫旗教體局等聯合參與。

我們提出了食物教育扶貧的概念:以食物為載體,向貧困地區居民傳播營養健康知識、推廣科學飲食理念和方式,幫助貧困地區人口樹立科學、文明的飲食觀念,引導健康飲食習慣的養成。這一概念獲得了院里領導的充分肯定,在科學院扶貧基金的支持下,也對我們的工作起到了很好的支持。我們的食育扶貧方法論是,從幾方面與鄉村振興進行全面銜接。既希望改善提高營養健康的素養,也希望提高他們的生活質量,真正實現精準扶貧多元化,促進人、產業、文化、社區、區域的全面可持續發展。

2021年,我們牽頭組織,帶北京的營養師專家董老師到庫倫旗給孩子們上一堂示范課,也讓老師們來觀摩。這也是老師們給我們團隊反過來上了一堂觀摩課,他們帶著孩子們給我們展示本地的傳統飲食文化,整個氣氛非常好。這一案例,也出現在了良食基金的宣傳片里,希望大家之后能更多關注貧困地區的孩子們。

在過去的研究中,我們也圍繞著食育發展做了戰略性思考,未來我們還面臨著很多問題和挑戰,當然也有一些機遇和優勢。

最后,我們認為,食育的長效機制,一定是多主體的聯合,需要學校、企業、NGO、公眾等聯合起來,積極參與探索,學習國際經驗,我們研究團隊可以為整個食育的發展做支撐。

另外,食育的可持續發展,也一定是自上而下和自下而上相結合的模式。期待更多政策的支持,也希望能夠走進校園,和勞動教育美育相融合,試點探索,示范先行,給我們提供一些有益經驗。